В марте 2007 года исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося ученого в области электроники, члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Владимировича Зёрнова. Д.В.Зёрнов был одним из создателей ИРЭ, с 1953 по 1971 гг. он был заместителем директора по научной работе, руководил исследованиями Института в области электроники. В ИРЭ Д.В. Зёрнов занимался фундаментальным изучением фотоэмиссии металлов и полупроводников, а также работами по ненакаливаемым источникам электронов. Им была создана многочисленная школа исследователей в области эмиссионной электроники. Огромную роль сыграл Дмитрий Владимирович в создании и руководстве Научным советом по физической электронике при Отделении общей и прикладной физики АН ССР. Он принял активное участие в создании и работе журнала "Радиотехника и электроника".

Дмитрий Владимирович пользовался огромным авторитетом в институте, сотрудники старшего поколения до сих пор помнят его как эрудированного ученого, внимательного научного руководителя, чуткого и отзывчивого человека.

Страница подготовлена к 100-летию со дня рождения Д.В.Зёрнова.

О жизни и научной деятельности Д.В.Зёрнова

(из доклада зав.отделом физической электроники профессора В.Н.Губанкова на заседании Ученого Совета ИРЭ РАН, посвященного 100-летию со дня рождения Д.В. Зёрнова)

Дмитрий Владимирович Зернов родился в Москве 7(20) марта 1907г. в профессорской семье, несколько поколений которой внесли значительный вклад в становление и развитие отечественного университетского образования и российской науки.

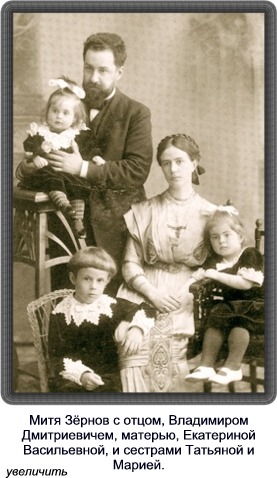

Прадед Дмитрия Владимировича Николай Ефимович Зернов (1804-1862) был профессором чистой математики Московского университета и автором первой защищенной в России докторской диссертации по математике. Его дед, Дмитрий Николаевич Зернов, (1843-1917), известный профессор анатомии, был в последние годы XIX столетия (1898-1899) ректором Московского университета. Его отец, Владимир Дмитриевич Зернов, (1878-1946), доктор физико-математических наук, окончил физико-математический факультет Московского университета и, будучи молодым ученым, работал несколько лет в его стенах под руководством Петра Николаевича Лебедева. Он был одним из семи первых профессоров-учредителей (1909-1921) Саратовского университета, первым деканом физико-математического факультета и далее ректором Саратовского университета. В этой высоконравственной и культурной атмосфере рос и воспитывался Дмитрий Владимирович.

В связи с тем, что отец Дмитрия Владимировича в 1909 г. стал работать в Саратове, семья переехала из Москвы в Саратов, и в 1917 г. Дмитрий Владимирович (Митя, или Митюня, как его звали в семье) поступил в первый класс Саратовской полноправной мужской гимназии. В 1921 г. семья возвратилась обратно в Москву, отец, Владимир Дмитриевич через некоторое время стал работать и читать курс общей физики в Московском институте инженеров транспорта (МИИТе - и там же продолжал заниматься научной работой), а Дмитрий Владимирович продолжал учиться в школе, а затем перешел на старший курс рабфака при Московском практическом механико-электротехническом институте им. М.В.Ломоносова. Правда, сына профессора согласились принять на рабфак только "вольнослушателем". Официального документа об окончании рабфака ему не выдали, однако написали, что он наравне с другими закончил курс.

В дальнейшем, выдержав весьма строгий отбор, Дмитрий Владимирович, по примеру отца поступил на физико-математический факультет Московского университета; с сентября 1924 г. он стал студентом этого факультета, т.е. учился и в этом здании. В 1928 г., когда Дмитрий Владимирович был студентом 4-го курса, он оказался в числе студентов-распорядителей 6-го Всесоюзного передвижного съезда физиков. Дмитрий Владимирович хорошо знал иностранные языки (в частности, немецкий и английский) и ему, вместе с группой студентов, привлеченных к организации съезда, было поручено встречать и сопровождать зарубежных гостей, быть их переводчиком. В результате Дмитрий Владимирович смог не только воочию увидеть, но и присутствовать лично на докладах крупнейших представителей мировой физической науки: Дж.Франка, П.И.В.Дебая, М.Борна, П.А.М.Дирака, А.Ф.Иоффе, С.И.Вавилова и многих других.

После окончания физико-математического факультета Московского университета по узкой специализации "электровакуумная техника" в феврале 1930 г. Дмитрий Владимирович в качестве научного сотрудника был направлен на работу в лабораторию низких температур и инертных газов Всесоюзного электротехнического института им.В.И.Ленина, в то время ведущего центра страны в области электроники. Здесь он проводит интересную работу по исследованию новых высокоэкономичных газоразрядных источников света на основе использования разряда в парах металлов, давшую ценный практический выход. В частности, он выяснил роль примесных паров натрия как в механизме излучения тлеющего разряда, так и в условиях эксплуатации газоразрядных трубок.

Одновременно Дмитрий Владимирович начинает педагогическую деятельность, работая с 1932 г. по совместительству ассистентом кафедры физики МИИТа (далее доцентом, профессором, заведующим кафедры физики МИИТа, вплоть до 1955 г.). В 1934-35 гг. Дмитрий Владимирович примерно год с небольшим работает старшим инженером Всесоюзного Государственного института телемеханики и связи.

C 1935 г. начинается новый этап в научной деятельности Д.В. Зернова. Он начинает работать в научно-исследовательской лаборатории кинофабрики "Союздетфильм", которая довольно быстро, примерно через полгода после его прихода, была переведена в Научно-исследовательский Кинофотоинститут. Дмитрий Владимирович работал в Кинофотоинституте до середины 1939г. За время пребывания в Кинофотоинституте Дмитрий Владимирович руководил работами по получению телевизионного приемного экрана ячейковой системы. Им лично была выполнена разработка основного элемента этого устройства – безинерционного электронно-лучевого коммутатора, осуществлявшего переключение отдельных ячеек экрана. Результаты этой деятельности были опубликованы в ряде научных журналов (в частности, в "Автоматике и телемеханике"); к этому же времени относится и написание Дмитрием Владимировичем одного из первых в отечественной литературе обзора по электронной оптике, опубликованного в журнале "Успехи физических наук".

Именно в первые годы работы в Кинофотоинституте Дмитрий Владимирович обращает внимание на неиспользованные огромные возможности электронных приборов с точки зрения их применения в тех сложных радиотехнических устройствах, которые в те годы требовали значительного количества электронных ламп; он детально изучает вопросы быстродействующей электронной коммутации.

Одним из основных вопросов при разработке электронных коммутаторов в то время являлся вопрос о паразитных сигналах, возникающих в коммутационных цепях из-за несовершенства выходных систем приборов.

Дмитрием Владимировичем Зерновым была предложена важная идея об использовании в выходных системах явления вторично-электронной эмиссии. При этом не только принципиально исключались взаимные помехи между выходными каналами, но и значительно увеличивался коммутируемый ток. Ряд усовершенствований был внесен в электронно-оптическую часть устройства.

Это направление исследований продолжалось в Институте автоматики и телемеханики АН СССР. куда Д.В.Зернов был принят на работу в середине 1939 г., в порядке перевода из Кинофотоинститута вместе с группой сотрудников. Сначала Дмитрий Владимирович работал в Институте в должности старшего научного сотрудника, а с 1947 г. – в должности заведующего отделом электронной автоматики.

В Институте автоматики и телемеханики АН СССР Дмитрий Владимирович проводил работы в области дальнейшего совершенствования и исследования электронных коммутаторов, в частности, он построил теорию многоканальных электронно-лучевых коммутаторов с аксиальным лучом, создал образцы этих приборов, которые применил затем в телевизионных системах с большим многоячейковым приемным экраном. Им были проведены анализ токораспределения, разработка специальной электронной оптики для электронных пушек низкого напряжения, разработка коммутаторов радиально-лучевого типа. Он осуществил также разработку некоторых специальных типов приборов (электронный коммутатор для систем с фазоимпульсной модуляцией, ионные приборы для автоматики с реле тлеющего разряда и др.).

В 1940 г. Дмитрий Владимирович начинает цикл работ по исследованию явления электронной эмиссии тонких диэлектрических слоев (пленок). При исследованиях с пленками окиси бора им была обнаружена аномально высокая эмиссия электронов, отличавшаяся, кроме того, рядом других необычных свойств. Им было показано, что основной компонентой наблюдаемого эмиссионного тока является внутренняя автоэлектронная эмиссия из металлической подложки, причем электроны проходят диэлектрический слой с малыми потерями энергии и эти потери энергии катастрофически нарастают с ростом толщины пленки.

Эти работы, замедленные войной (в период с 1941 г. по 1943 г. Д.В.Зернов вместе с другими сотрудниками эвакуированного ИАТ-а находился в Ульяновске), были затем интенсивно продолжены в 1944 г. и закончены в первые послевоенные годы. Цикл этих работ Дмитрия Владимировича, выявивший основные физические механизмы явления электронной эмиссии из тонких диэлектрических слоев, а также позволивший по-новому интерпретировать явления электронного пробоя диэлектриков, по праву считается классическим; он выдвинул Дмитрия Владимировича в число ведущих исследователей в области эмиссионной электроники и послужил темой его докторской диссертации, защищенной им в 1947 г.

C 1947 г. Дмитрий Владимирович руководит отделом электронной автоматики Института автоматики и телемеханики. За короткое время отдел претерпевает бурный рост. Наряду с исследованиями электронных коммутационных приборов, здесь впервые в СССР начинаются исследования эффективных вторично-электронных эмиттеров на основе сплавов, разработка сохраняющих изображение телевизионных трубок, а также исследования в области электроники сверхвысоких частот.

В 1953 г. Дмитрий Владимирович был избран членом-корреспондентом АН СССР. Он переходит на работу во вновь организованный Институт радиотехники и электроники АН СССР, где становится заместителем директора, руководителем отделения электроники и заведующим отделом №18 (физической электроники; он тогда назывался "отдел электронных приборов автоматики и телемеханики ИРЭ АН СССР"). В ИРЭ АН СССР Дмитрий Владимирович работал до последних дней своей жизни.

Вместе с Д.В.Зерновым В ИРЭ был переведен практически весь его отдел из ИАТ-a – было передано тридцать штатных единиц. Вместе с Дмитрием Владимировичем в ИРЭ пришли его ученики – молодые кандидаты наук М.И.Елинсон, Т.М.Лифшиц, З.С.Чернов, Г.А.Бернашевский, Н.Л.Яснопольский и др.

В ИРЭ под руководством Д.В.Зернова были выполнены большие циклы исследований по автоэлектронной эмиссии металлов, металлоподобных соединений и полупроводников; по эмиссии горячих электронов из однородных полупроводников, р-n переходов и пленочных систем; по фотоэлектронной эмиссии из систем металл-диэлектрик-металл; по вторичной электронной эмиссии из пористых диэлектрических структур, усиленной электрическим полем; по холодным катодам с самоподдерживающейся эмиссией; по физическим основам микропленочной электроники.

Важным направлением работ Д.В.Зернова в ИРЭ являлись исследования новых фотоэлектрических полупроводниковых приемников (а в самые последние годы его жизни – и сверхпроводниковых приемников). Под руководством Дмитрия Владимировича и при его непосредственном участии был выполнен ряд работ в области фотоэлектроники (по постановлениям Правительства страны), направленных на разработки научных основ построения приборов инфракрасной техники. В результате выполнения этих работ совместно с отраслевыми научно-исследовательскими институтами ряда министерств были созданы новые типы фотоэлектрических приборов, в частности высокочувствительных приемников субтерагерцового, терагерцового и дальнего инфракрасного диапазонов.

Важным направлением, которым Дмитрий Владимирович лично интересовался и занимался в последние годы, являлось исследование новых фотоэлектрических приемников ультрафиолетового излучения.

По каждому из упомянутых циклов исследований были получены существенные научные и практические результаты, и это привело к тому, что школа исследователей, работавшая под руководством Дмитрия Владимировича Зернова, занимала одно из ведущих мест в Советском Союзе и имела большой авторитет за рубежом.

Руководя отделом в ИАТ’е, а затем большим коллективом лабораторий в ИРЭ, Дмитрий Владимирович показал себя прекрасным организатором научной работы, авторитетным руководителем и воспитателем научных кадров Как уже говорилось, начиная с 1932г. он вел большую педагогическую работу. До 1955г. Дмитрий Владимирович преподавал в МИИТ’е в качестве ассистента, доцента, заведующего кафедрой физики. С 1955г. по совместительству он вел педагогическую работу во Всесоюзном заочном энергетическом институте в качестве заведующего кафедрой электровакуумной электроники, а с февраля 1967г. до конца жизни являлся заведующим кафедрой полупроводниковой электроники МФТИ. В качестве заместителя директора ИРЭ он курировал аспирантуру Института, лично был руководителем нескольких аспирантов, под его руководством в ИРЭ были защищены кандидатские диссертации. Одним из последних аспирантов Дмитрия Владимировича был профессор А.Л.Мусатов, заведующий лабораторией №182 ; сегодня Юрий Васильевич Гуляев и Алексей Леонидович Мусатов представляют следующий доклад на нашем Ученом Сорвете об автоэлектронной эмиссии углеродных нанотрубок.

С 1964 г. Дмитрий Владимирович являлся заместителем председателя Научного Совета по физической электронике АН СССР. Он был одним из инициаторов создания этого Совета и его бессменных руководителей. Одновременно он был членом двух престижных международных организаций: Международного научного радиосоюза (с 1957 г.) и Американского института инженеров-электротехников и электронщиков (с 1959 г.). С 1956 г. (с момента организации) он был заместителем главного редактора академического журнала "Радиотехника и электроника".

Дмитрий Владимирович умер в расцвете творческих сил на 65-ом году жизни 11 сентября 1971г., будучи в Ленинграде, где он принимал участие в работе Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике. Он скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Сотрудники нашего института старшего поколения помнят: Дмитрий Владимирович Зернов был чутким, отзывчивым и внимательным человеком. Он был синонимом интеллигентности, порядочности, научной объективности, благородства; он был профессором старой школы, для которой эти черты были непреложным правилом. Дмитрий Владимирович часто активно участвовал в обсуждениях на научных семинарах и всегда безупречно владел научными проблемами электроники; при этом он всегда был готов выслушать и обсудить мнение, противоположное своему. Его несомненный талант организатора, умение уважительно общаться со всеми сотрудниками любого возраста и положения, решать серьезные научные проблемы, разрешать споры, конфликты в подчиненных ему подразделениях, взыскательность к себе и другим, безупречное владение ситуацией во всех отделах электроники снискали ему исключительный авторитет в ИРЭ и во всей Академии наук. Особенно внимательно он относился к молодежи, руководя аспирантурой, обсуждал научные проблемы аспирантов с ними и их руководителями, поддерживал способных и преданных науке молодых людей. Его высокая культура, разносторонние интересы в науке, литературе, искусстве делали его интереснейшим собеседником при обсуждении достижений естествознания, новинок литературы, искусства. Его мнение было мнением мудрого, интеллектуального, слегка ироничного человека с прекрасным чувством юмора и удивительно мягкой и взвешенной манерой общения и руководства.

Можно с удовлетворением отметить, что в меру наших сил и способностей этот стиль отношений, эти традиции поддерживались и поддерживаются нынешним руководством и сотрудниками нашего Института.

Воспоминания сотрудников ИРЭ о Дмитрии Владимировиче:

Статья к.ф.-м.н. Соломонова "Дмитрий Владимирович Зернов - к 100-летию со дня рождения"

(журнал "Радиотехника и электроника", май 2007 г.)

Страницы личного дела Дмитрия Владимировича: 1 2, 3, 4, 5, приложение - список научных трудов.

Поздравления Дмитрию Владимровичу в связи с 60-летием со дня рождения и 35-летием научно-педагогической деятельности:

от Научного совета по физической электронике при Отделении общей и прикладной физики АН СССР;

от Научного совета по комплексной проблеме "Кибернетика" АН СССР;

от Всесоюзного заочного энергетического института.